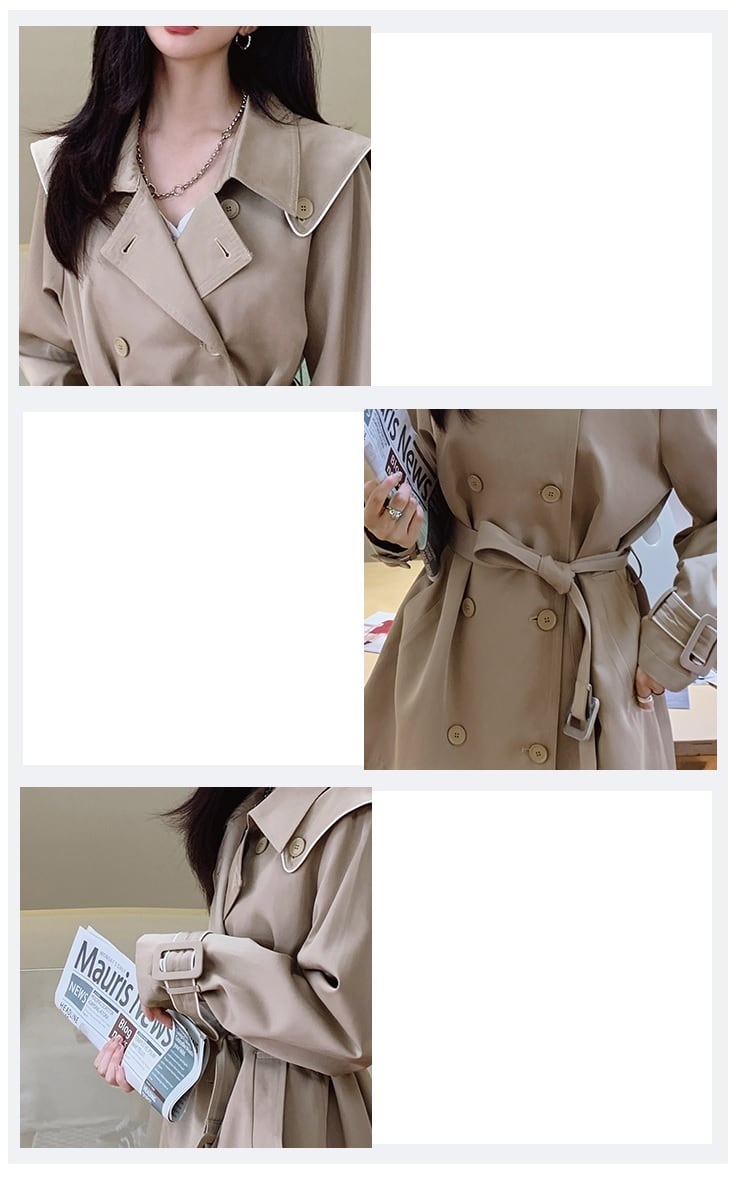

ダブルショールトレンチコート

(税込) 送料込み

商品の説明

季節の変わり目に1着あると便利なトレンチコート。きれいめにもトラッドにも、カジュアルにも着こなせる定番アイテムです。密度のあるコットン地に起毛を施した温かみを感じる素材を使用。今シーズンはマルチに着られるトレンチコードに仕上げました。別途に衿のパーツを添えたデザインは重なりがニュアンスを作りアバンギャルドな着こなしに。ボタンホールのみ開けたベルトは、停める位置によってニュアンスが変わります。また、寒さを感じた時は衿をストールのように巻きつけた着こなしもおすすめ。オーセンティックなトレンチをモードな印象に昇華するひと品です。

【お取り扱い】ドライクリーニング

【モデル着用アイテム】ブザムシャツ

- 原産国

- ベトナム

- 素材

- 表地:綿100% 背裏・袖裏:綿100%

- 特徴

- ロング丈

- 無地

- コットン

- フードなし

- 関連カテゴリー

- ジャケット/アウター

- トレンチコート

- 性別タイプ

- レディース

ダブルショールトレンチコート】|1er Arrondissement(プルミエ

ダブルショールトレンチコート】|1er Arrondissement(プルミエ

1er Arrondissement(プルミエ アロンディスモン)|ダブルショール

ダブルショールトレンチコート】|1er Arrondissement(プルミエ

1er Arrondissement(プルミエ アロンディスモン)|ダブルショール

ダブルショールトレンチコート】|1er Arrondissement(プルミエ

1er Arrondissement(プルミエ アロンディスモン)|ダブルショール

![ショールカラー トレンチコート[品番:ADEW0003933]|ad thie](https://cdn.shop-list.com/res/up/shoplist/shp/__thum370__/adthie/12107707/7.jpg)

ショールカラー トレンチコート[品番:ADEW0003933]|ad thie

NEW IN 何通りもの着こなしが可能な遊び心溢れるトレンチコートが入荷

ドレストレンチコートアウター ダブルボタン 長袖 ベルト付き

1er Arrondissement(プルミエ アロンディスモン)|ダブルショール

マイストラーダ/ショールカラートレンチコート/グレージュ/S | www

楽天市場】コート トレンチコート アウター ウィンドブレーカー ダブル

ショールカラーウールトレンチコート | トレンチコート | Noela

NEW IN 何通りもの着こなしが可能な遊び心溢れるトレンチコートが入荷

REDYAZEL ショールカラートレンチコート | primmo-flash.fr

REDYAZEL - たま様専用♡REDYAZEL ショールカラートレンチコート

allureville(アルアバイル)の「ダブルクロスショールカラーコート

楽天市場】コート トレンチコート アウター ウィンドブレーカー ダブル

セール】ダブルブレストロングチェスターコート(トレンチコート

マイストラーダ/ショールカラートレンチコート/グレージュ/S | www

ショールカラーウールトレンチコート | トレンチコート | Noela

ショールカラー トレンチコート - トレンチコート/アウター - ad thie

人気販売店 ダブルボタンショールカラーテーラードJK その他の

BANANA REPUBLIC公式オンラインストア | ダブルブレスト トレンチコート

allureville(アルアバイル)の「ダブルクロスショールカラーコート

新品タグ付】ショールカラートレンチコート Mystrada|Yahoo!フリマ

ハニーズ公式通販】ダブル釦トレンチ風コート: アウター-Honeys

![WINTER SALE][WINTER COLLECTION]モッサダブルブレストトレンチ](https://reedit.jp/cdn/shop/files/136029_k1.jpg)

WINTER SALE][WINTER COLLECTION]モッサダブルブレストトレンチ

ショールカラー トレンチコート - トレンチコート/アウター - ad thie

コート トレンチコート アウター ウィンドブレーカー ダブルブレスト

rienda | ダブルボタンショールカラーテーラードJK (ジャケット

イタリアンダブルフェイス・ショールカラーコート/40代50代からの

高評価の贈り物 ☆L.L.Bean☆エルエルビーン☆30s☆40s☆黒タグ

![ショールカラー トレンチコート[品番:ADEW0003933]|ad thie](https://cdn.shop-list.com/res/up/shoplist/shp/__thum370__/adthie/12107707/6.jpg)

ショールカラー トレンチコート[品番:ADEW0003933]|ad thie

アンブレラヨークダブルロングトレンチコート – SPICA GLOW

The Loft Labo|ロフトラボ| ショールカラーダブルダウンコート|ROAR

Liska ショールラペル ダブルコート - Farfetch

UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ) / ベルト欠損/ダブルショール

ダブルジャガードシャンブレー 4WAY ショール衿コート|SPECCHIO公式

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています